PLACEZ VOS PRODUITS ICI

CONTACTEZ [email protected]

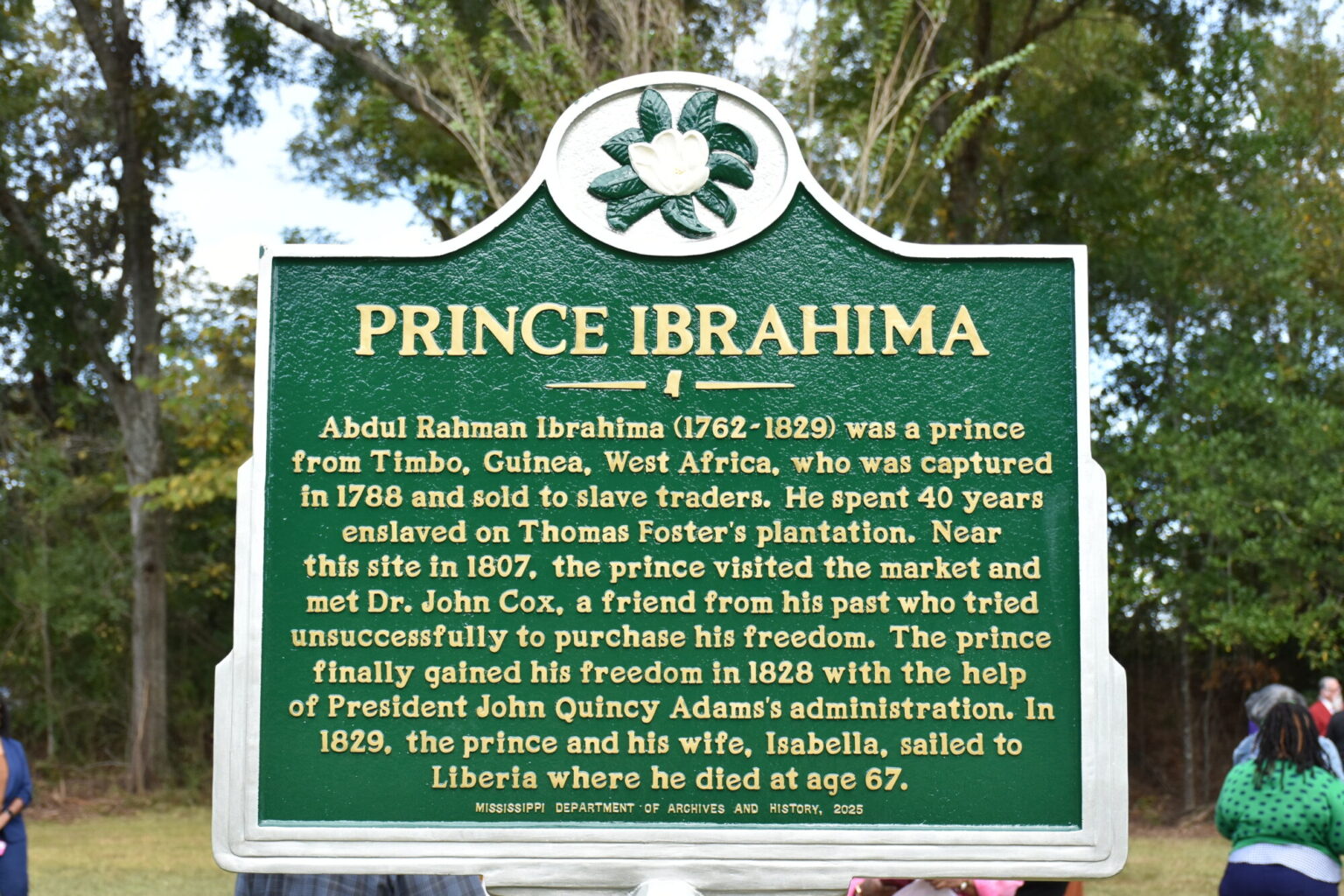

La ville de Natchez a officiellement honoré le 24 octobre 2025 la mémoire d’Abdul Rahman Ibrahima Sori, un prince peul du Fouta Djalon devenu esclave aux États-Unis, à travers le dévoilement d’un panneau historique. Situé à l’angle de l’autoroute 61 Nord et de Jefferson College Street, près du site historique Jefferson College, ce panneau retrace le parcours hors du commun de cet homme, dont l’histoire témoigne à la fois de la tragédie de l’esclavage et de la résilience humaine.

L’initiative est portée par la Société historique de Natchez, qui a financé l’installation du panneau, validée par le Département d’archives et d’histoire du Mississippi. « Nous avons estimé qu’il était temps d’honorer sa vie et son héritage, de le commémorer pour le temps qu’il a passé ici et l’histoire qu’il a laissée derrière lui », a déclaré Roscoe Barnes III, président de la société historique et chargé du patrimoine culturel et du tourisme à Visit Natchez, dans des propos rapportés par le média Mississippi Today.

Une histoire singulière, de la royauté à l’esclavage

Abdul Rahman Ibrahima Sori n’était pas destiné à l’esclavage. Né prince musulman au Fouta Djalon, il était colonel dans l’armée commandée par son père. Mais en 1788, capturé par un groupe rival, il est vendu à des marchands d’esclaves avant d’être déporté en Amérique. Il arrive à Natchez, où il passe quarante années comme esclave superviseur dans la plantation de Thomas Foster. De son union avec une esclave nommée Isabella, naîtront neuf enfants.

L’un des épisodes marquants de sa vie se déroule en 1807, lorsqu’il croise par hasard le Dr John Coates Cox, un médecin irlandais installé près de Natchez. Cox l’avait connu enfant lors d’un séjour au Fouta-Djalon. Pendant vingt ans, le médecin et son fils tenteront en vain d’acheter la liberté d’Ibrahima.

C’est finalement grâce à une amitié avec Andrew Marschalk, éditeur de journal, que sa situation évolue. En 1826, Ibrahima rédige une lettre destinée à son pays d’origine, le Fouta Djalon, que Marschalk transmet au sénateur Thomas Buck Reed. La missive finit par atteindre le sultan du Maroc. Marschalk ne pensait qu’Ibrahima était un Peul du Fouta Djalon, mais croyait plutôt qu’il était un Maure du Maroc. Le sultan du Maroc n’a pas pensé à rectifié l’erreur de Marschalk et il a accepté de de payer sa rançon.

Libération, exil et tragédie

Avec l’appui du président John Quincy Adams et du secrétaire d’État Henry Clay, un accord est conclu : Ibrahima est affranchi, à condition qu’il retourne en Afrique. Isabella, son épouse, est incluse dans l’accord. Mais le sort de leurs neuf enfants reste en suspens.

Ibrahima entame alors, avec son épouse, un voyage à Washington pour collecter des fonds en vue de libérer leurs enfants. Par le biais de la Société de colonisation américaine, le couple réussit à embarquer pour le Liberia où, hélas, Ibrahima meurt quelques mois après son arrivée, en 1826. Certains de ses enfants et descendants le rejoindront plus tard (l’année suivante) sur le sol africain.

Un héritage immortalisé

Pour Roscoe Barnes III, l’histoire d’Ibrahima « est l’une des histoires les plus remarquables issues de cette région ». Elle a notamment inspiré l’historien américain Terry Alford, auteur du livre Prince Among Slaves : The True Story of an African Prince Sold into Slavery in the American South (1977), ouvrage clé sur la vie d’Ibrahima.

Avec ce panneau, Natchez immortalise un parcours méconnu mais emblématique : celui d’un homme né prince au Fouta Djalon, réduit en esclavage en Amérique, puis devenu un symbole vivant de dignité, de courage et de quête de liberté.

.png)

il y a 1 mois

142

il y a 1 mois

142

English (US) ·

English (US) ·